发布时间:2015-05-31 08:49 我要投稿

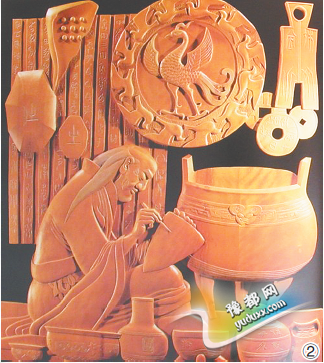

仓颉造字(木刻)。资料图片

开封仓颉墓。通讯员刘海永摄

开封仓颉造字台遗址。通讯员刘海永摄

“杏花。春雨。江南。六个方块字,或许那片土就在那里面。而无论赤县也好,神州也好,中国也好,变来变去,只要仓颉的灵感不灭,美丽的中文不老,那形象磁石般的向心力当必然长在。因为一个方块字是一个天地。太初有字,于是汉族的心灵他祖先的回忆和希望便有了寄托。”我国台湾著名诗人、汴梁晚报文化顾问余光中先生,曾在他的散文作品《听听那冷雨》中,表达了仓颉和他创造的象形文字对于凝结中华民族情感所起到的不可替代的作用。开封市文广新局调研员、华夏文化研究学者韩鹏表示,开封作为仓颉称帝、建都和造字的所在地,在华夏象形文字发展史上起到了十分重要的作用。

据史料记载,仓颉,原姓侯冈,名颉,号史皇氏,传说曾为炎帝和黄帝政权的史官,华夏先民象形文字的创造者。仓颉造字的传说在战国时期已经广泛流传,仓颉也由此被后人尊奉为“造字圣人”“人文始祖”。战国《荀子·解蔽》称:“好书者众矣,而仓颉独传者壹也”。战国《韩非子·五蠹》称:“昔者仓颉之作书也,自环者谓之私,背私谓之公。”战国《吕氏春秋·君守篇》记载:“奚仲作车,仓颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶,夏鲧作城,此六人者,所作当矣。”汉代《淮南子·本经》记载:“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。”汉代《说文解字》也记载:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字。”

作为仓颉帝都的所在地,开封有古夷门、赤城、仓垣、仓颉墓、仓王庙、造字台和《仓颉书》等历史文化遗存。其中仓颉墓呈椭圆形,占地30平方米,高4米,位于市区东北约10公里的柳园口乡刘庄北300米处。墓东南约300米处有一方形土丘,高1.5米,占地也是30平方米,相传为仓颉庙和造字台。开封古夷门、赤城、仓垣一带,为大约公元前4637年仓颉氏与四世炎帝姜明分裂,自炎帝帝都(今杞县空桑)迁来后,一至五世仓颉帝称帝建都的地方。公元1652年(清顺治九年),开封仓王庙、造字台被河南知府朱之瑶拆迁,其建筑材料用于开封市内的文庙建设。

开封仓颉墓历史久远。明代《汴京遗迹志》记载:“仓颉墓在城北时和保。俗称仓王冢是也。”宋代《路史·禅通记》认为:“仓颉居阳武而葬利乡”。关于“利乡”的位置,罗泌称:“浚仪县即春秋阳武高阳乡也,或曰利乡。亦即时和保之墟也。”这是认定开封仓颉墓历史遗存的重要论据之一。东汉《陈留风俗传》、北魏《水经注》、宋代《太平寰宇记》等著作中,也都有关于仓颉城和仓颉陵墓的记载。目前仓颉墓尚存,为开封市市级文物保护单位。

“过去人们习惯上把仓颉作为一个人来看待,其实,仓颉是历任‘仓帝’的总称呼。”韩鹏说,仓颉氏族建都后历任五位仓颉帝,但历任仓颉帝之间不仅记载含糊,也看不到各自执政时期的资料。目前,我们所掌握的情况是:仓颉一世帝,公元前4637年30岁称帝,在位执政42年,去世于公元前4596年,享年71岁,据说葬在濮地(今河南濮阳南乐梁村西北),尊号仓帝;仓颉二世帝,公元前4596~公元前4587年在位执政10年;仓颉三世帝,公元前4587~公元前4568年在位执政20年;仓颉四世帝,公元前4568~公元前4546年在位执政23年;仓颉五世帝,公元前4546~公元前4528年在位执政19年,葬在仓垣城(今开封柳园口刘庄北)。由此可见,仓颉氏政权曾在开封称帝建都,前后共110年之久,不仅与夏王杼建都开封老丘、魏惠王建都开封大梁、赵匡胤建都东京开封府同称“四大百年古都”,也在人文历史悠久方面居“四大百年古都”之首。

历任仓颉帝活动的区域较广,仅开封周边地区遗留下来的人文遗迹就有多处。“从开封人关于‘仓王’的传说来看,大致综合了不同时期仓颉帝在开封文化活动的历史,但以归附黄帝并成为‘造字圣人’的五世仓颉帝在开封文化活动的历史为主。”韩鹏介绍道。

仓颉,姜姓,与炎帝同族,传说是神农氏政权的史官。第四任炎帝时期,他在符号文字与象形文字的改革和使用问题上与炎帝姜明发生了矛盾。姜明认为,仓颉擅自改变先祖伏羲肇始的符号文字为象形文字,是“违逆祖宗,大逆不道”的行为,便派军队征讨他。仓颉也毫不示弱,率领本部落子民奋起抵抗,击败了炎帝姜明的军队,也不再朝拜自己的部落联盟领袖。

随后,他带领本部落向开封古陈留炎帝帝都空桑西北部发展,占据了江水,即鸿水(沟)上游沿岸地区,取得了向黄河、济水下游,即河南东北部和山东西南部发展的地理优势和大片土地,大约公元前4637年自立为帝,并将帝都建立于汉代阳武县(在今河南原阳东南十四公里处,已被黄河湮灭)东南的开封一带。史书中将仓颉尊称为“仓帝”,开封人则将他尊称为“仓王”。宋代孟元老《东京梦华录·卷第六》所说“州北模天坡、角桥至仓王庙、十八寿圣尼寺,孟四翁酒店”,即如此。仓颉帝都大致在开封古夷门山、北赤城、仓垣(王)城、仓颉造字台区域之内。由于仓颉氏居住在帝都“夷门山”一带,按照古人以居住地取氏族或人名称的习惯,居住在夷门山的仓颉氏分支也称“夷门氏”或“夷人”。这里是上古时期姬姓“中国”与姜姓“夷人”的共同居住地。“夷人”东迁后,被称作“东夷人”“淮夷人”等。

大约公元前4582年,居住在开封北部的轩辕氏开始向仓颉氏统治的夷门地区发展。到了五世仓颉帝时期,轩辕氏击败了仓颉氏,五世仓颉帝顺应社会发展大趋势,除去帝号,率族人归顺了轩辕氏,在开封北部之地实现了炎黄两大华夏氏族的“会盟”。由于黄帝娶炎帝孙女嫘祖为妻,又称“阴(女、月)阳(男、日)会盟”。所以,唐代《轩辕本纪》认为:“帝娶于西陵氏于大梁,曰嫘祖,为元妃”。轩辕氏黄帝在开封古大梁北部的轩辕楼称帝后,封仓颉及后人为帝师和史官,继续发挥仓颉氏族造字、记史、祭祀、占卜等方面的文化优势。

仓颉归顺轩辕氏后,对先祖伏羲八卦,即“河图洛书”上的符号文字进行了深入研究,把流传于华夏先民中的象形图画文字加以广泛搜集、整理和吸纳,创造了独特的唯物、象形文字,并作为黄帝政权的正统文字使用。仓颉被视为中国原始汉字的创造者、整理者和规范者,也是中国原始汉字的推广者、使用者和传播者。没有仓颉和他所发明的象形文字,中华民族还会在蛮荒岁月徘徊更长时间。他为中华汉字的创造、中华文化的发展和中华民族的繁衍昌盛做出了不朽的功绩。

关于仓颉造字,在开封还有一个传说:黄帝统一中原华夏氏族后,感到用伏羲创造符号文字记事的方法已无法满足社会发展的客观要求,就让史官仓颉想办法,造出一种好学、易懂和便记的文字。于是,仓颉就在黄帝帝都洧水(今开封东洧川坟)东南的高台上,造屋居住下来,专心致志研究造字。可是,他苦思冥想,费了很长时间也没能造出一个字来。说来凑巧,这一天仓颉正在苦苦思索时,天上飞来一只凤凰,嘴里叼着的一件东西,正好掉在仓颉面前。仓颉捡起看到上面有一个蹄印,可仓颉辨认不出是什么野兽的蹄印,就去问当地的猎人。猎人看了看说:“这是貔貅的蹄印,与其他兽类的蹄印不一样,一看就知道。”仓颉听了猎人的话很受启发。他想,万事万物都有自己的特征,如能抓住事物的特征,画出图像,大家都容易认识和记住,这不就是字吗?从此,仓颉便注意仔细观察各种事物的特征,譬如日、月、星、云、山、河、湖、海,以及各种飞禽走兽、应用器物,并按其特征,画出图形,造出许多象形字来。随着时间推移,仓颉造的字也就多了。仓颉把自己所造的唯物、象形字献给黄帝。黄帝看了之后非常高兴,立即召集九州酋长,让仓颉把这些唯物、象形字传授给他们,使这些文字得到了应用和推广。

为了纪念伏羲、仓颉造字之功,后人便把他们造字的地方称作“凤凰衔书台”,也就是今开封祥符区陈留镇“凤凰城”。所以,《陈留县志·卷之首》记载:“今日之有陈留,是洪荒初辟五千余年之陈留,非二千余年相仍文献之陈留也”。又记载:“我义父老相传,城以凤凰名”。至今“凤凰城”陈留东北不远处,仍有伏羲始肇河图的“河图庄”和仓颉造象形字的“仓王村”遗存,印证着这一华夏文明传承的客观历史。

由于五世仓颉帝为轩辕氏政权的文字创建和文化发展作出了巨大贡献,黄帝尊称他为“史仓”,也被后人尊称为“中华文字始祖”。据说五世仓颉帝去世时,黄帝亲自为其主持了尸体入棺仪式。原定于三日后将其葬于夷门山之上,可到了安葬时才发现尸首不见了,不得已将空棺安葬在了开封东北的赤城(亦作赤冈)北部一带,因为那里也曾是仓颉设台造字的地方。此后,夷门氏在此设有仓王庙和“仓王造字台”,祭祖守陵。

此事虽为传说,但明代徐道《历代神仙演义》却有具体记载:“仓(颉)见文字已传,不弃躯壳,终为所系,忽无疾而逝。帝为具殓。越三日,择葬于夷山,举棺甚轻。启视,唯黄金数斤,知其化去,遂葬空棺于夷山之利乡。”文中所说的“帝”,就是大约公元前4558~公元前4514年期间执政的黄帝轩辕氏政权的奠基人、少典轩辕氏的十四任酋长姬邦卉;“夷山”,是指开封铁塔之地的古夷门山。

韩鹏说,五世仓颉帝大约去世于公元前4528年,正是黄帝轩辕氏酋长姬邦卉执政并留居于开封北部的轩辕楼时期。轩辕氏邦卉征战于开封,得胜于开封,也去世于开封,大约公元前4514年被葬于开封东北三十多公里处的黄陵岗(今河南封丘黄陵镇),去世的时间比五世仓颉帝晚十四年。这说明当时开封一带正是黄帝轩辕氏族征战和人文活动的核心地区,不排除此时黄帝的父亲姬邦有在开封北部轩辕楼一带建立帝都的可能性。

在国内,有据可考的仓颉文化遗迹分布于河南、山东、陕西、江苏、浙江等省市。韩鹏说,从已知6个仓颉墓的分布情况来看,除去陕西白水的仓颉墓位于西部地区之外,其他5个仓颉墓均在开封及其以东地区,并以开封为轴心呈扇形向东南和东北方向传播。这一方面说明开封是仓颉氏族最早的居住地,也说明历代仓颉帝均以帝都开封为根据地,沿着鸿沟、济水、黄河逐步向东南、东北部发展的。

开封的仓颉和黄帝帝都,北依济水,南临鸿沟(水),即浪荡水、丹水、洧川(水)、浚水,是通往东北方向的濮阳、东阿、寿光和东南方向的虞城、淮南等地的水上交通枢纽。韩鹏认为,仓颉氏族所繁衍的侯冈氏、史皇氏、夷门氏等,由此进入东夷地区是顺水行舟的事,很容易成为较早的东夷人移民。开封夷门氏建都的“夷”地,是“东夷”名称最早出现的参照地,也是炎黄二帝“中央之国”的后裔子孙。因此,汉代《礼记·曲礼下》认为:炎黄子孙“其在东夷、北狄、西戎、南蛮,虽大曰子。”“子”的本意为婴儿,古人之“子”也包括男女后裔。

韩鹏表示,从历史记载来看,仓颉居住、称帝于开封古夷门、北赤城、仓垣一带已是不争的事实。五世仓颉帝时期,这一带就有了祭祀历代先祖和列位仓帝的升仙台,或称“列仙台”。清代《开封府志·卷十六古迹》记载这里有“百冈,在(开封)府城东三十里。有土堆百余”。这里是伏羲黄柏氏的“陈都”之地。因此,开封东部的“百冈”也是三皇五帝列为神仙升仙的“神台”,也称“灵台”、“神岗”,是伏羲、仓颉、尧帝后裔“陈”“留(刘)”“仓”“史”“侯”“董”“田”“柳”等姓的最早发源地。大禹治水时,将“神岗”中间开通一条“浪荡渠”,用以排泄滞留在仓颉帝、黄帝、尧帝“中央之国”旧都的洪(鸿)沟之水,现称“南神岗”“北神岗”。2005年,我市在仓颉造字台南部刘庄村一位村民宅院中,发现散落民间的千年古碑一通。它高约一米,宽约四十公分。由于年代久远,风化严重,多数字迹都已模糊不清,但仍有“古”“造”“字”“仓”“颉”5个字清晰可见。据了解,全国极少有开封这种仓颉墓、造字台、仓颉书和石碑遗存同时出现于一处的情况。它印证了仓颉帝都在开封夷门、北赤城存在的真实历史,其独有的历史文化意义尤为珍贵。

目前,我市正在建设国际文化旅游名城,一批有眼光、有实力的文化企业也正在大力挖掘开封仓颉、黄帝、黑池、天地之中等华夏文明资源,以推动开封黄河风景区休闲游与城内宋文化观光游相互配套、相互依托,助力开封文化旅游产业的大发展,开封市亲情林文化产业发展有限公司就是其中之一。“开封海峡两岸中华亲情林项目,就建在仓颉帝都北赤城遗址附近,我们计划在项目内专门规划一个纪念人文始祖仓颉的文化园区,大力弘扬“造字圣人”仓颉为中华文明发展所做出的巨大贡献。”开封市亲情林文化产业发展有限公司总经理李济民满怀信心地说。

正如余光中先生在其散文《听听那冷雨》中所言,以仓颉为代表的先人所造的汉字,凝聚和维系了中华民族的灵魂和血脉,并在数千年之后依然焕发着勃勃生机。而有着数千年建城史的仓颉帝都开封,也奋勇地在古都复兴的道路上铿锵前行。

《大美开封风雅汴梁之文化名贤篇:字圣仓颉千古流芳》由河南新闻网-豫都网提供,转载请注明出处:http://kaifeng.yuduxx.com/shehui/180911.html,谢谢合作!

豫都网版权与免责声明

1、未经豫都网(以下简称本网)许可,任何人不得非法使用本网自有版权作品。

2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。