发布时间:2016-06-15 09:29 我要投稿

陆机 《平复帖》(局部)

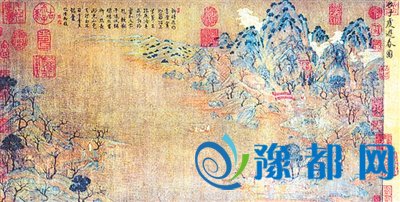

展子虔 《游春图》(局部)

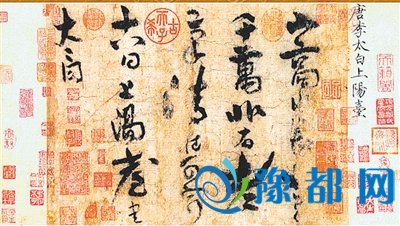

李白 《上阳台帖》(局部)资料图片

曾在开封谋事的张伯驹,是集收藏鉴赏家、书画家、诗词学家、京剧艺术研究家于一身的文化奇人,著有《丛碧词》《红毹纪梦诗注》等书。

张伯驹,字家骐,号丛碧,别号游春主人、好好先生,河南项城人。1898年(光绪二十四年) 3月14日生于官宦世家,系张锦芳之子、袁世凯的表侄,过继给其伯父张镇芳。

他一生醉心于古代文物,致力于收藏字画名迹,从30岁开始收藏中国古代书画,当初仅为爱好,曾买下中国传世最古墨迹——西晋陆机的《平复帖》、传世最古画迹隋展子虔《游春图》、唐代大诗人李白的《上阳台帖》等,经他手蓄藏的中国历代顶级书画名迹见诸其著作《丛碧书画录》者便有118件之多,被称为“天下第一藏”。

自幼聪慧 博闻多识

张伯驹自幼天性聪慧,7岁入私塾,9岁能写诗,享有“神童”之誉。他从小就接受中国传统文化的熏陶,他看的书多得难以胜数,一部《古文观止》可以倒背如流。他从七八岁时开始,便经常到茶园观剧,受到戏剧的熏陶,这为他日后成为驰名南北的戏曲艺术家奠定了基础。

他20多岁时,3000多卷的《二十四史》便已读完了两遍。354卷的《资治通鉴》他可以从头讲到尾,如数家珍。唐诗宋词,脱口而出的,便有一两千首。扎实的文学功底,造就了他深厚的文化底蕴。由于他天资超逸,而又翕然尘外,利用一切闲暇时间,写下了大量古体诗词和音韵、戏曲论著。

1911年,即辛亥革命这一年,张伯驹与袁世凯的几个儿子一起入天津新学书院,开始了学校生活。新学书院是天津的最早由外国教会办的学院,1902年由英国基督教伦敦会创办。院址在法租界海大道(原和平区大沽路十七中学校址)。这是一座仿英国牛津大学青灰色古堡式的校舍建筑。在新学书院,张伯驹受到良好的教育。

在新学书院就读期间,张伯驹以超群的记忆和才学博得老师的赞赏,也深令同学们折服。他除了学习规定的国文、理科等课程外,自己还研读了《楚辞》《宋元名家词》《枫香词》《苏堂诗拾》《清声阁词四种》等。他一生酷爱诗词,这时就已扎下了根基。他不仅门门功课成绩优异,而且随时随地都可以为同学背诵诗词,介绍词家,分析词之意境,讲解用典,娓娓道来,常使人耳目一新,怡悦性志。

在新学书院就读的那段时间,张伯驹与克端几位兄弟经常在一起学习,一起玩耍,一起进餐。下课后即往严范孙先生的别墅戒酒楼(地点在国民饭店对面)吃饭。严先生每天中午都看望这几位表兄弟,饭后考问功课。只要考问,张伯驹总是对答如流,深得严先生的赞许,严先生预言:张伯驹日后必为非凡之材!张伯驹对严先生也非常尊重。“洪宪”时,严先生进京劝袁世凯不要称帝,耐心相劝,言无不尽,张伯驹从内心深深赞赏严先生的这一有识之举。

1912年, 父亲张镇芳由署理直隶总督转任河南都督,张伯驹随父赴河南开封,入河南陆军小学读书。

痴迷京剧赈灾义演

张伯驹在京剧艺术方面的造诣和声望也是很高的,他自幼便喜爱京剧,曾自言8岁时在下天仙戏院看杨小楼、九阵风的戏。身为京剧老生的张伯驹,别署冻云楼主。

张伯驹青年和中年时,正值中国京剧的鼎盛时期,看余叔岩的戏并向余的琴师李佩卿学戏,一年内即能彩唱。并从钱宝森、王福山习武工。《别母乱箭》为其常演剧目。曾与田桂凤、梅兰芳等人同台演出,杨小楼、余叔岩、程继先、王凤卿等曾为其傍演“失空斩”。1930年与李石曾、齐如山、梅兰芳、余叔岩、冯耿光等组织“国剧学会”。

张伯驹学京剧严守传统的要求。他下的功夫也很深,吊嗓子、打把子、文武昆乱无所不学,但他对余叔岩的剧艺,却是熏陶得比直接学的多。他的著作《氍毹纪梦诗》也记载他学戏的情况,“归来已是晓钟鼓,似负香衾事早朝。文武昆乱皆不挡,未传犹有太平桥”。为什么“未传犹有太平桥”呢?余叔岩曾对张伯驹说过:“过桥一场,一足登椅,一足登桌,敌将一枪刺前胸,须两手持枪硬僵尸摔下。饰敌将者,检场者皆须在行,否则易出危险。”所以这场有危险的戏未传张伯驹,可见余叔岩对其倾尽心力,备极爱护。

张伯驹过40岁生日,为了赈灾所演的一出“失空斩”可谓他在京剧上最出名也是最难得的一次演出。他饰孔明,余叔岩的王平,杨小楼的马谡,王凤卿的赵云,程继仙的马岱,陈香雪的司马懿,钱宝森的张郃,慈瑞泉、王福山的二老军带报子。演出在隆福寺街福全馆,当天盛况真是空前。许多外地戏迷远道赶到北京为看这出艺坛绝响,人誉之以杜诗句“此曲只应天上有,人间能得几回闻”。

醉心收藏 无偿捐赠

张伯驹一生醉心于古代文物,致力于收藏字画名迹。他自30岁开始收藏中国古代书画,初时出于爱好,继以保存重要文物不外流为己任,他不惜一掷千金,虽变卖家产或借贷亦不改其志。如曾买下中国传世最古墨迹西晋陆机《平复帖》,传世最古画迹隋展子虔《游春图》等。经过他手蓄藏的书画名迹见诸其著作《丛碧书画录》者,便有118件之多,被称为“天下第一藏”。自云:一件《游春图》使他从豪门巨富变为债台高筑,甚而被匪徒绑架、生命堪虞。犹称“宁死魔窟,决不许变卖家藏”,其传奇般的际遇,成为久传不衰的佳话。

对于斥巨资购藏并用心血保护的书法名画,张伯驹先生和夫人潘素女士(金碧青绿山水画家)并不视为一己所有,而是看作全民族的文化遗产。自20世纪50年代起,张先生夫妇陆续将收藏30年之久的书画名迹捐献给国家,使这些文物成为博物馆的重宝,表现了崇高的爱国情操和无私的奉献精神。

1956年,故宫博物院收到了一份极为珍贵的大礼,著名收藏家张伯驹及其夫人潘素,将其30年所收藏的珍品——包括陆机的《平复帖》、杜牧的《张好好诗》、范仲淹的《道服赞》以及黄庭坚《草书》等8幅书法,无偿捐献出来。

“张伯驹先生捐献的任何一件东西,用什么样的形容词来形容它的价值都不为过。”电视纪录片《故宫》的策划之一、紫禁城出版社社长章宏伟由衷地感慨。章宏伟说,为故宫做捐献的最顶尖的有两位,一位是捐瓷器的孙瀛洲,一位则是捐书画的张伯驹。陆机的《平复帖》,是现今传世墨迹中的“开山鼻祖”。虽长不足一尺,只有9行字,却盖满了历代名家的收藏章记,朱印累累,满纸生辉,被收藏界尊为“中华第一帖”;隋代大画家展子虔所绘的《游春图》,距今1400多年,被认为是中国现存最早的一幅画作。

张伯驹与潘素唯一的女儿张传彩老人接受采访时曾说:“父亲就是这样一个人,他是一个爱国家的人,他认为这些文物首先是属于一个国家、一个民族的,只要国家能留住他们,他付出多大代价也在所不惜。”

1956年7月,时任文化部部长的沈雁冰(茅盾)亲笔为捐献8件国宝的张伯驹颁发了一个褒奖令,这张薄薄的纸片,被张家认真地保存着,它也见证了一个深爱中华文化的人为保存本民族文化遗产所做的伟大贡献。

1965年,张伯驹将《百花图》以及所剩的其他古书画共计30多件藏品捐献给吉林省博物馆,当时吉林省有一位叫宋振庭的文化官员,他握住张伯驹的手说:“张先生一下子使我们博物馆成了富翁了。”

据当代资深山水画家、国画理论家关瑞之先生回忆,1980年夏,他陪同张伯驹、关松房、启功、魏龙骧等老人同游颐和园时,河南的一位领导问关松房、张伯驹两位老人:当今很多名人都在考虑建博物馆、灌唱片将自己的艺术作品传世,你们是不是也有考虑?张伯驹笑着回答:“我的东西都在故宫里,不用操心了。”张老的回答令在场的人肃然起敬,这是张伯驹先生1982年过世前对个人收藏的一次公共感言。

有人说,张伯驹是当代文化高原上一座寂寞的孤峰,这样的人再也不会有了。

周汝昌说:我所平生见到的,文化高人很多,这样人也少少的。

史树青说:我们近代没出过这样高的人,有学问的人,有涵养的人。

国画大师刘海粟说:他是当代文化高原上的一座峻峰。从他那广袤的心胸涌出四条河流,那便是书画鉴藏、诗词、戏曲和书法。四种姊妹艺术互相沟通,又各具性格,堪称京华老名士,艺苑真学人。

《民国四公子之一张伯驹: 天下第一藏 艺苑真学人》由河南新闻网-豫都网提供,转载请注明出处:http://kaifeng.yuduxx.com/shehui/413595.html,谢谢合作!

豫都网版权与免责声明

1、未经豫都网(以下简称本网)许可,任何人不得非法使用本网自有版权作品。

2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。